梅雨入りしましたね。雨の合間を狙って岳滅鬼山に登ってみました。鬼滅の刃が流行するまでごく一部の人しか登っていなかったような隠れた名山でしたが、今では鬼滅の刃のおかげで沢山の登山客が登りに来ているようです。

岳滅鬼山(がくめきさん)は福岡県と大分県の境、霊峰英彦山の隣にある標高1037mの隠れた名山です。

鬼滅の刃をきっかけに登山者が増加している宝満山に続いて、岳滅鬼山も人気が高まっています。美しい渓流沿いの林道歩き、数回の渡渉ポイント、連続した岩場、石楠花の原生林、下山後には英彦山温泉しゃくなげ荘(2021年6月現在休業中)と登山を存分に楽しめる要素が詰まっています。

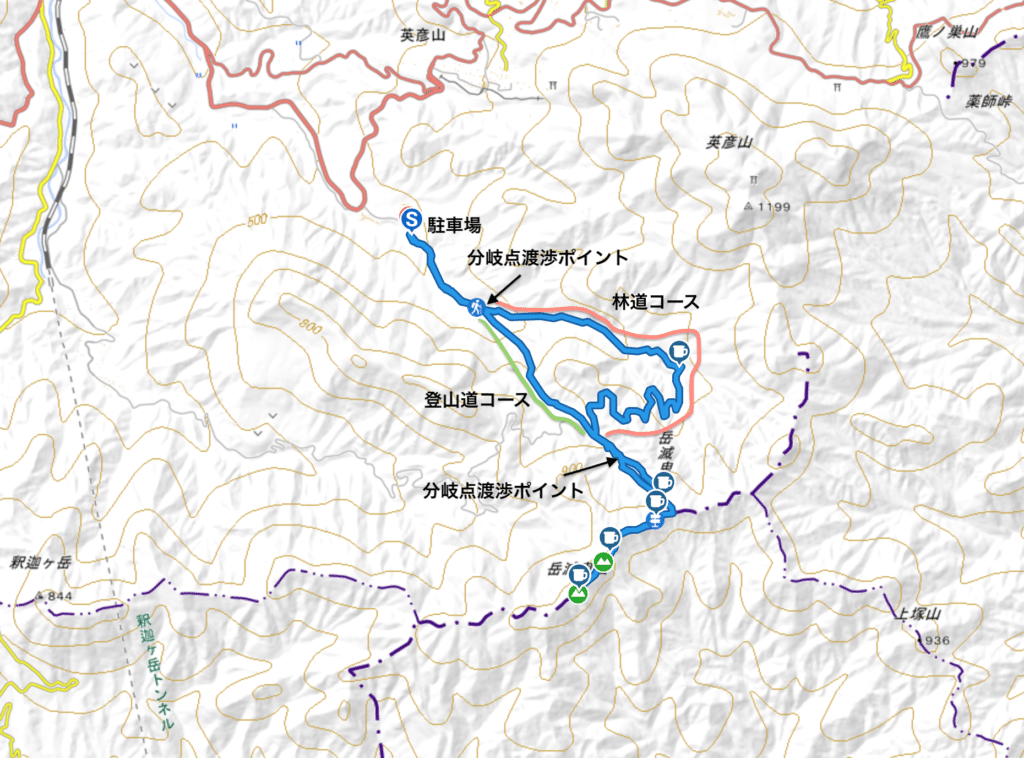

登山ルートはYAMAPと山と渓谷社出版の分県登山ガイド福岡県の山に載っていますが、YAMAPと分県ガイドのルートに相違がるのでYAMAP利用者は序盤で林道ルートを選択することになります。林道ルートは歩きやすいですが、登山時間が長いですし、いわゆる山道を歩きたい人は分岐を見落とさないよう注意してください。

YAMAPルートは林道ルート、分県ガイドルートは林道から渡渉して登山道に入ります。雨の時期は沢の水量が多いのでコケたらドボンでびしょびしょです。山頂尾根付近も急登、岩場、梯子鎖場もあります。低山ですけど、靴はしっかりした登山靴を選択した方がいいでしょう。

駐車場は温泉施設から少し入り込んだ道なりにあります。車から数十分歩いたところで、早速分岐を見落として歩いてしまいました。

私は分県ガイドを読み込んでいたので、渡渉ポイントどこかなぁ?とYAMAPを利用していた嫁に聞きながら歩いていました。YAMAPには分岐と渡渉ポイントは表示されていないので、「渡渉?何言ってんだろう?」と聞き流されたまま林道コースに入ってしまっていました。

駐車場からすぐに大きな施設が見えてきますがその場を過ぎると↑の様な雰囲気の林道が続きます。

上の写真は歩いたルートです。右上の休憩ポイントで、林道長くない??と嫁のYAMAPを確認して、二人がそれぞれ見ていた地図が違っていたことに気づいた場所です。

登る時は気づかなかった渡渉ポイントがこちら。真っ直ぐそのまま歩けば林道コース、沢を超えて右の薮に入っていくのが登山道コースです。 上記写真のスタート地点から一番近い分岐点が↓の写真の場所になります。歩き始めてすぐの場所に分岐点はありました。

YAMAPでも点線ルートで記載はあります。古い橋の跡があるので、橋桁の手前が渡渉ポイントです。

林道コースに入っていたことに気づいた休憩ポイントからすぐの場所よりゲートがあり、車の侵入はできなくなっていました。林道コースを歩き続けると、登山道コースと合流するポイントが出てきます。広場の様になっていて、道標、看板が出ているので見落とさず登山道に入ることができると思います。

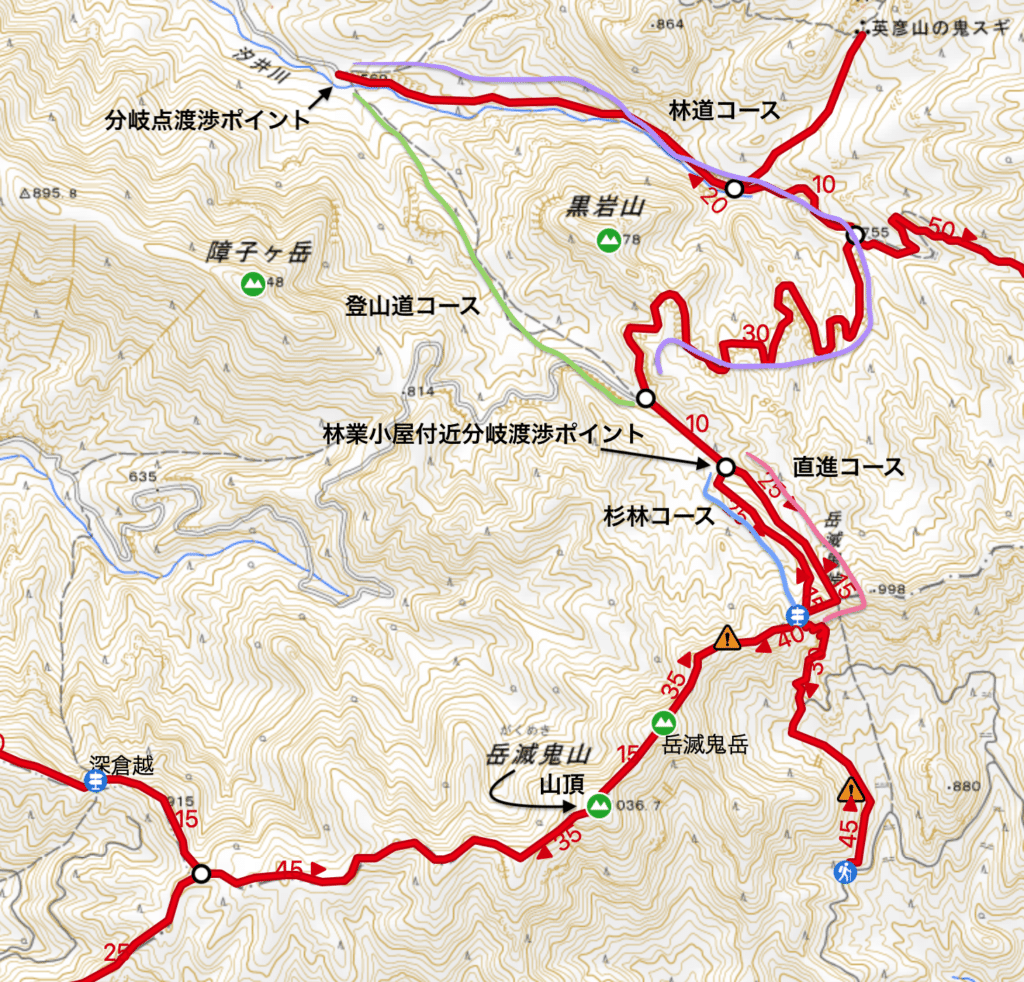

登山道に入り少し歩くと登山道が沢になっていました。足元に注意しながら歩いていると、昭和の香りが漂う、朽ちかけている林業小屋が出てきます。小屋付近では小さな渡渉ポイントがあります。

渡渉ポイントを過ぎてすぐに分かれ道が出てきます。

直進コースは登山道が沢で崩壊していて、尾根に上る斜面の傾斜がキツい上、道がないので遭難のリスクがあります。YAMAP等のGPSを確認しながら歩いた方が良さそうです。

我々は直進コースを歩くことにしました。↓の写真では右下の分岐の位置です。

直進コースは少し入ったあたりから登山道が水害で崩壊しています。なんとか人一人通れる獣道の様なルートがあるのでそれを辿ります。

さらに進むと、登山道が完全に支流になっています。登山者は来ているようなので、うっすらと登山道はあるものの、獣道程度の道幅しかありません。

斜面が急になり、登山道も消えて行きます。沢の水もチョロチョロと水量も減ってきました。地図を確認しながら登って行きます。

ちょうど沢の水が湧いて出ている付近に見事な山椒が自生しています。 山頂で食べるラーメン用に葉っぱを二、三枚頂戴しました。もちろん水も湧き出ているところでラーメン用に採取しておきます。

ある程度登り切った場所から見下ろしてみたところです。ルートはほぼ確認できません。傾斜も急なので、遭難しやすいポイントです。直進コースから少し入った場所から尾根までは、ワラビがたくさん生えていました。もう少し時期が早かったらラーメンの具材に採取することができたかもしれません。

尾根に登り切って振り返ると、英彦山らしき山頂が…!雲で覆われて見えませんでした。

ここでラーメンの具材となりえる平茸を発見!まだ幼菌で月夜茸っぽさがあったので、採取はやめときました。

そして福岡県で初めてリョウブの木を発見!したかと思いきや、大分県日田市でした。 リョウブの新芽もラーメンの具材になったところですが、既に成長していて虫食いだらけだったためこれも山頂グルメラーメン用の採取は諦めます。

分県ガイド記載の通り、尾根はアップダウンだらけです。 何度も「なんでトラバースルートないねん!」と呟きながら小ピークを超えて行きます。

数十分、登って降るを繰り返していたら見事な峠に出ました。 林業小屋先の分岐を右に行ったルートとの合流地点にもなっています。

この峠、石碑が2本立っていて、古い石碑は斜面に転がっていました。

石碑には「従是北豊前小倉領」と書いてあり、今でも江戸時代といわんばかりの雰囲気を漂わせています。

今にも江戸時代の人が向こう側から汗を拭いながら登ってきそうな雰囲気ですね!

「この峠は江戸時代には日田からの英彦山参りの主要なルートであり、豊前国への最短経路でもあった。江戸時代の文人である広瀬淡窓も、英彦山参拝のためにこの峠を越えたことを日記に書き記している。」と1700年代に活躍していた著名人も歩いていたそうです。

(引用:ウィキペディア https://ja.wikipedia.org/wiki/岳滅鬼山)

日本百名峠、素晴らしいですね。(語彙力)

ここからまた、小ピークのアップダウンを数回繰り返しながら山頂を目指します。 ここから岩場が多く、梯子や鎖場も多いので、ライトハイクな装備では危険です。

数カ所超えていくと見事な展望の岩場に出会ました。岩場の下を覗くと50Mほど垂直に聳え立っている岩の上の様でした。

ボルトアンカーが打ってあってもおかしくはない見事な垂直碧です。

先程の峠の雰囲気の余韻で、江戸時代の景色を見ている様ですね。

石楠花の群生地である尾根道を抜けて行きますがここもアップダウンの激しいルートです。石楠花は終わっていましたが、灯台躑躅が満開でした。右も左も急な崖、林の中だからか高所感は無いように感じていても、落ちたら大惨事です。

迷彩柄をした木が何度もでてきます。

岳滅鬼嶽のピークです。山頂ダーとおもったら、ここは岳滅鬼山ではなく岳滅鬼嶽だそうです。岳滅鬼山よりも岳滅鬼嶽の方が名前的にもカッコイイですよね。

見渡しのいい場所にでると、岳滅鬼山山頂と思われる場所が見えてきました。あたり一面の斜面は鹿の寝床になっているようで微かに動物園臭が漂っています。

岳滅鬼山到着!!!!

鬼滅の刃風の山頂プレートが設置してありました。笑 インスタ映えですね!

山頂からの展望は…大分方面の山々は綺麗に見渡せます。 飯塚、嘉麻市方面も景色がいいとは言えませんが、木々の間から見渡すことはできました。

山頂で山グルメラーメンを作ります。 さっき採ったばかりの山椒の葉が効いててとても美味しいラーメンとなりました!季節が違えば、道中見かけたワラビやリョウブの新芽、キノコ類も入れることができそうです。

帰りは違うルートを選んで下山します。 こちらのルートの方が歩きやすくて杉林が綺麗でしたので、林業小屋すぐの分岐は右を選んで登った方が良さそうです。

林道と登山道の合流地点からは、登山道コースを選んで下山しました。UFOが墜落したのでは??と思わせんばかりの不思議な倒れ方をしている杉林を後にしたところで、渡渉ポイントが出てきます。

登山道コースは杉の落ち葉でフカフカとしている場所が多く、足腰に優しい下山コースでした。所々ルートを見落としてしまいそうな場所がありますが、テープを見つけることができれば道迷いせずに歩けそうです。

最初に見落としていた分岐点の渡渉ポイントまで帰ってこれました。

鬼滅の刃ブームのおかげで、道標が新しくなっていたり、消えかけていた登山道もわかりやすくなっていました。

渡渉ポイントも多くて、鎖場、梯子もあり、内容盛りだくさんの山で、山頂は広くて見渡しが良いのも高得点ですね!

ただし、スマホや地図を駆使しないと、遭難しそうな箇所も数カ所あったので、山歩き初心者の方はYAMAPや、ヤマレコを使った方がいいと思います!

英彦山の隣にある山、岳滅鬼山!オススメの山でした!